烽火“税月”映初心

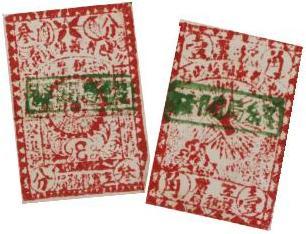

叁分、壹角面额税票(现收藏于川陕革命根据地博物馆)

在川陕革命根据地博物馆里,静静陈列着几张税票。这些巴掌大小的毛边纸上,印着“川陕省苏维埃政府税务总局”的字样,税票边缘还有一些裁纸后留下的毛茬。这些微微泛黄的税票,将我的思绪带到近百年前中国共产党早期探索红色税收治理的艰难岁月。

1933年2月,通江县毛浴镇的一座祠堂里,十几个年轻人正围着火盆激烈讨论。祠堂门楣上“忠孝传家”的旧匾被临时用红布遮盖,新挂的木质牌匾上,“川陕省税务总局”几个大字散发着桐油的味道。

“当时条件艰苦到什么程度?全局只有两把算盘,晚上算账时,会计们要轮流凑到油灯前。”税务系统离休干部、今年91岁的李正明回忆父辈讲述的故事。据《川陕苏区财政志》记载,这个最初只有12人的税务机构,在两年间发展成拥有320多名专业干部、覆盖23县1市的税收组织体系。

条件虽然艰苦,税收工作质量却不打一丝折扣。在巴中市档案馆,保存着一份特殊的“工作装备清单”:枣木算盘1把,毛边税票50张(裁成巴掌大小),朱砂印泥1盒(掺有雄黄粉防伪),粗盐1小包(用于鉴别盐商是否掺假)。“这就是当年流动征税队员的典型装备。”曾任赤江县工农税务局税收员的张先诚(已故)回忆。1933年7月,由巴中县税务分局首创的流动征税方式,被作为典型经验在全苏区推广。时任中国工农红军第三十三军军长的王维舟在其回忆录《我的回忆》中记载,税务干部白天收税,晚上教群众打算盘,有些村子的妇女都能熟练计算累进税率。

在南江县博物馆,陈列着5个粗陶碗,碗底刻着“税”字,这是1934年纳税评议团使用的表决工具。“遇征税争议,由纳税人、农会代表、税务机关三方组成纳税评议团,投票裁定应征税额。”据原苏区税务员杨中宇1982年口述:“评议时摆五个碗,同意征税的投‘税’字碗,反对的投空碗,三碗‘税’即通过。”中华苏维埃共和国临时中央政府机关报《红色中华》还曾专题报道过这种经验做法。

这些经验之所以取得成效、受到欢迎、得到推广,原因归纳起来只有一句话:人民立场是川陕苏区早期税收实践一直坚持的根本立场。

一张1934年的免税凭证这样写道:“烈属张王氏,全家三口,薄田二亩,依据《川陕省工农税务条例》第四章第十二条,免征本年公粮。此证。”落款处鲜红的印章旁,还有税务干部用毛笔添加的小字:“凭此证可到合作社领盐四两。”

文献资料显示,当时苏区对贫雇农的免税面达100%,而地主富农的税负则比国统区高出3倍。这种鲜明的阶级政策,使得苏区农民垦荒种粮积极性大增,1934年粮食产量同比增长21.4%。

站在新时代回望,川陕苏区的红色税收实践给了我们诸多启示:坚持税收公平,实行统一的累进税,既考虑了发展,也确保了公平;服务经济发展,5%的土特产优惠税率带动贸易增长300%;践行群众路线,民主评税方式至今仍有研究参考价值。

在查阅史料时,一份1935年的税务报表引起了我的注意。泛黄的纸张上,密密麻麻的数字间,有一行褪色的小字:“本月节省灯油费三元,购止血粉送野战医院。”这或许就是红色税收最生动的注脚——人民税收,取之于民,更用之于民。一叠发黄的税票、几个粗陶大碗……一件件税收文物穿越时光,映照着共产党人矢志不渝的为民初心。

作者单位:国家税务总局巴中市税务局